医院里有个地方叫手术室,一般人都进不去的那种。 医院里还有个地方叫病理科,一般人都不知道的那种。但是,病理报告,是很多做过手术的患者,尤其是癌症患者十分关心的诊断书。然而它却不像CT、超声一样可以当天就拿到报告。这是为什么呢? 今天我们一起走进病理科,看看我们在手术台切下来的肉,到底经历了一些什么,最终变成了一份病理报告。

外科手术台切下的肉,我们称之为标本。首先,需要在福尔马林等“固定液”里面浸泡12小时左右。如果固定不充分,细胞就会自溶。想象一颗豆子如果被粉碎成沫了,你还能看出来它是黄豆还是豌豆吗?因此,如果不固定,就会十分影响后续病理医师做诊断。我们就老老实实花时间固定吧!

如果说CT是把整个人体进行了一层一层的观察,那么病理就是把病变部位的组织放大,一层一层的观察。进行这么细微的观察,需要借助光学显微镜。只有把组织切成薄薄的一层,薄到只有一两层细胞,病理医师才能在显微镜下透过光看清楚。如果把切下的整个标本都制作成几微米厚的切片,就算切下只有1cm厚的组织,那我们要制作出多少张切片?1cm/0.0005cm=2000张!

全都制成切片是十分不现实,而且没必要的。因此,在手术台切下的一大块人体组织中,病理医师需要切下其中最有诊断价值的几小块,由病理技术员制作成切片。切下病变最重的部分,用来判断患者到底得了什么疾病;如果是恶性肿瘤,我们尤其需要注意留取标本的切缘,只有切缘在显微镜下没发现恶性肿瘤,我们才能判断外科医生已经把肿瘤“切干净”了。被选中的这一小块很宝贵的组织,会放进一个小盒子里,我们称之为“包埋盒”,就是上图中那两个绿色的小盒子。

利用这个小盒子,我们可以把这一小块组织,制作成一个“蜡块”,就像包在琥珀里面的小昆虫一样,这样才方便我们切成薄片。但是曹雪芹先生说过,“女人是水做的”。其实生物体组织内都含有不同比例的水分,这样“软趴趴”的组织不利于切成几微米的薄片。因此,需要用脱水剂,把组织里的水脱掉,并用石蜡取而代之,这样才有足够的硬度以便切片!

经历过这一番处理的组织,就可以浸到石蜡里面,制作成蜡块了,就像琥珀那样。但这还没变成小薄片呀!我们还要进行下一步——切片。

大概步骤就如上图所示,这里面的技术细节就不是我们今天说得重点啦!总之,切片需要训练有素、技术高明的技术员完成。在大型医院,每个技术员需要切上百张这样的切片,为了切片的质量,我们只能——等!

但是,这样做出来的切片是没有颜色的,我们称之为“白片”。怎么才能在显微镜下很方便地观察组织里的细节呢?聪明的人类想到了办法——染色。但是浸了蜡的组织,很难被染料染上颜色。为了能保存和切片,我们把它浸了蜡;切完片为了染色,我们又需要把蜡脱出来……最常用的一种染色手段,我们称之为“HE染色”。

初中生物老师告诉我们,显微镜下的标本要有载玻片和盖玻片。所以,最后一步——封片,就是用封固剂把载玻片和盖玻片封固。经历了这一道道繁琐的工序,我们才能拿到这一张小小的切片!

这张小小的玻璃片,到底蕴含着什么秘密,它能告诉我们什么,还需要病理医师在显微镜下细细观察。

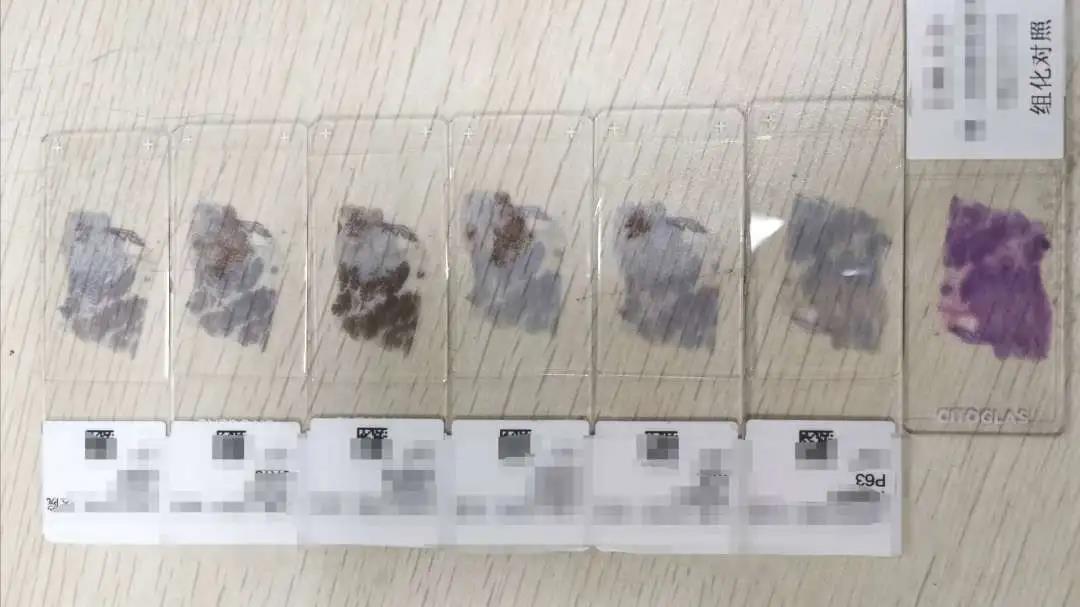

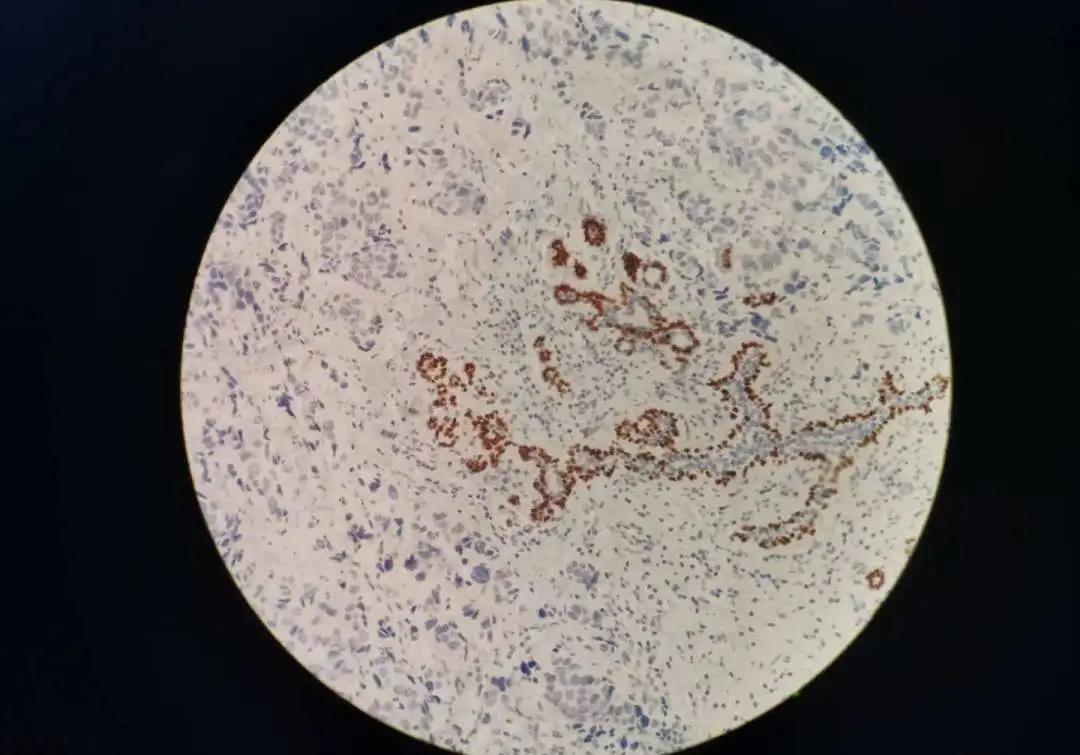

在显微镜下做诊断其实并不容易,这需要大量知识的学习和丰富的经验积累。单纯的普通HE染色,只是把细胞染上了颜色。有时,病理医师需要特殊染色技术,用来显示细胞内外的特殊化学物质或者真菌等,比如细胞分泌的粘液、胶原等。但是,还有很多情况下,传统的染色方法不足以说明这是一种什么疾病。随着科技的发展,人类发明了更高级的染色方法——免疫组化染色。简单来说,免疫组化染色,就是可以把特定的细胞染上颜色。什么特定的细胞呢?就是表达某种抗原的细胞。下图的切片都是由同一个蜡块切出来的。最右边紫色的切片就是HE染色,而其他的,就是做了不同种类“免疫组化”的切片。

免疫组化染色的作用,也只是提供给病理医师更多的信息,无法将疾病一锤定音。具体是什么样的诊断,仍需要病理医师综合考虑。

如果没有免疫组化染色,你能看出棕色细胞与其它细胞的不同吗?

为了识别各种各样的可能性,目前商品化的免疫组化染色“染料”,已经有500余种,而且不断有新的“染料”出现。

有时,对于一些疑难的病例,低年资的医生无法做出诊断,就需要更高年资医师的医生进行会诊,这时就要有更多的耐心等待最终病理结果。

需要告诉大家的是,疑难病例不代表就是恶性,因此不要有过度焦虑!

疾病的种类纷繁复杂,请给病理医生更多的时间,仔细考虑每一种可能,这是对每位患者的负责;

而患者的耐心等待,也是对自己的负责!

- 病理科年终总结 2024-12-31

- 专业知识显微镜下学习 2024-09-27

- 病理科专业知识学习 2024-08-30

- 黄晓峰主任参加电镜学术交流会 2024-07-29

- 病理专业知识学习 2024-06-21