2021年1月,一个普通的白班,我收了一个“发热2天,皮疹1天”的2岁患儿。住院的时候,孩子体温39℃,面部,四肢,躯干全身皮疹,部分融合成片,高出皮面,伴瘙痒,展现在我面前的是一个又痒又热的“红孩儿”。

询问病史,孩子2天前出现低热,37.5℃左右,未用药,次日仍反复发热,体温最高38.5℃,到外院就诊,给与口服“罗红霉素,清热解毒类”药物治疗,可服药后宝宝的体温依旧无法下降,更让人揪心的是,服药当天下午宝宝的手背、躯干逐渐出现少许皮疹,高出皮面,伴痒感。

第2天清晨,宝宝的皮疹明显增多,遍及面部,痒感明显,体温39.3℃左右,口服退热药(布洛芬)体温仍不能降至正常。家长赶忙抱着宝宝来西安高新医院就诊。

入院后查血常规,白细胞:9.19x10e/L,血小板:256x10e/L,C反应蛋白:48.5mg/L,超敏C反应蛋白:>5 mg/L。血沉:50mm/h,肝功,肾功,心肌酶:正常。食入性、吸入性过敏原:未见过敏。甲流,乙流抗原检测:均阴性。

初步诊断:1、急性上呼吸道感染,2、皮疹待查:发疹性药疹?看到眼前这个“红孩儿”,医生第一反应是控制宝宝的发热状况,同时给与止痒消退皮疹,尽快查出病因。经过静滴抗生素,口服地氯雷他定干混悬剂,碳酸钙D3颗粒抗过敏、外用炉甘石治疗2天后,皮疹无明显好转,宝宝仍4-5个小时反复发热,体温39℃。

多日病痛折磨,宝宝精神,食纳越来越差,出现烦躁、易闹等情况,家长身心俱疲,对看不到疗效的治疗也逐渐失去信心。住院第3天晚上,宝宝体温39.5℃持续不退,并出现寒颤,为预防热性惊厥,反复斟酌后,决定给与糖皮质激素治疗。

【采用糖皮质激素治疗可帮助宝宝退热、皮疹消退,但与此同时,也会掩盖真正的病因,为后续确诊带来困扰。】--------儿科 阮医生

约1个小时后,宝宝的体温降至37.3℃,寒颤消失,次日全身皮疹基本消退,精神明显好转。

经过这几日观察治疗,医生基本确定宝宝出现皮疹是因为服用“罗红霉素、清热解毒类药物”所引起的过敏性药疹,可引起孩子持续高热6天、烦躁的原因又是什么呢?仅仅是过敏性药疹、上呼吸道感染?

糖皮质激素使用3天后,停用当日下午体温再次升高,38.3℃,皮疹再次出现。复查血常规:白细胞,中性粒细胞、血小板、C反应蛋白等升高。

排除传染性单核细胞增多症、肺部感染后,近年来发病率逐渐升高的免疫性疾病浮现在医生的脑海中----川崎病。

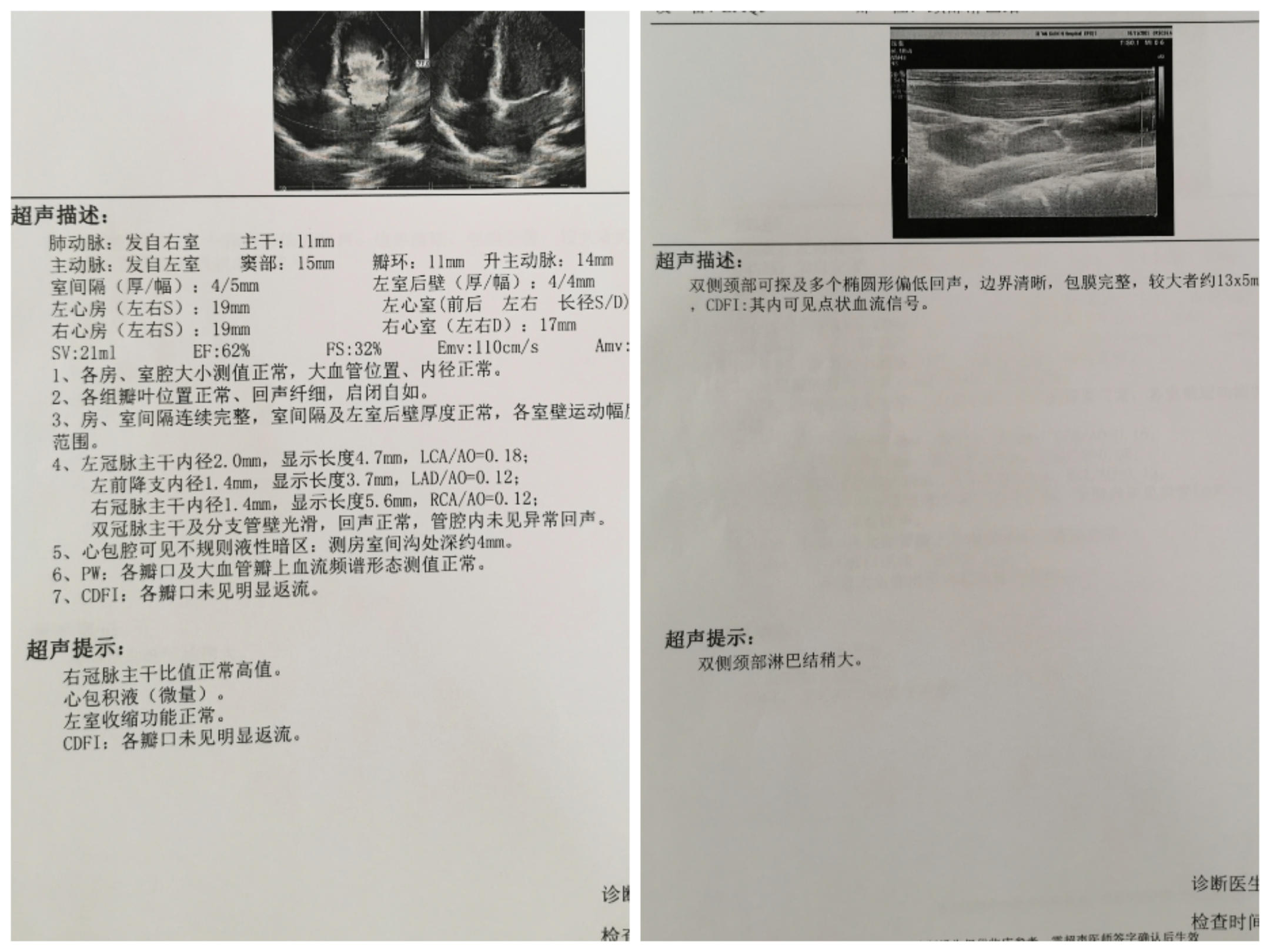

下图为入院第3天,发热第5天心脏彩超及颈部淋巴结B超:

入院第6天,发热第8天心脏彩超,颈部淋巴结B超:

发热是不是还另有原因?会不会是川崎病?

让我们来回顾一下典型川崎病的诊断标准:发热大于等于5天且至少包括以下5项临床表现中4项者,排除其他疾病(猩红热,药物过敏综合征,腺病毒感染,EB病毒感染等发热性疾病)后,可诊断为川崎病:

1、 四肢变化,急性期掌跖红斑,手足硬性水肿,恢复期指趾端膜状脱皮。

2、 多形性皮疹。

3、 眼结合膜充血,非化脓性。

4、 唇充血皲裂,口腔粘膜弥漫充血,舌乳头突起、充血呈草莓舌。

5、 颈部淋巴结肿大。

再次查体发现宝宝口唇干裂、咽部稍充血,颈部淋巴结肿大,手指指端出现膜状脱皮,肛周脱皮。

入院第7天,发热第9天,诊断:1、川崎病,2、发疹性药疹。给与静滴静脉注射免疫球蛋白,同时口服阿司匹林。静滴当日,体温正常,皮疹消退,精神、食纳好转。

下图为静滴免疫球蛋白后第2天皮肤情况:

【宝宝出现长时间反复高热,烦躁,在引起家长身心俱疲的同时,很容易让家长对医生治疗方案产生质疑,对治疗效果失去信心,此时应注意医患沟通,滥用药物压制体温,易掩盖病情,考虑不够全面、细致,易导致漏诊。】--------儿科 阮医生

在整个诊疗过程中,宝宝的川崎病症状较为隐匿,且前期服药后出现皮疹,再次口服后皮疹加重,全身大面积荨麻疹样皮疹,容易扰干扰家长、医生注意力,因此容易导致给予糖皮质激素类药物后,体温降至正常,引起漏诊。

川崎病好发于5岁以下儿童,一旦发生漏诊,也就是未能在5-10天内使用免疫球蛋白,甚至因不能确诊而未对言行指标及心脏彩超定期随访,有可能形成冠状动脉瘤引起严重后果。

- 关注儿童心理健康,从“无条件的爱”开始...... 2022-12-02

- 给孩子喝的早餐奶,这些“雷”你踩过几个? 2022-10-29

- 新手妈妈看过来 ----接种疫苗后的发热,我该怎么办? 2022-09-30

- 国家开放二孩、三孩政策,父母及大孩准备好了吗? 2022-08-20

- 小眼睛大世界 2022-08-01